作者简介:刘任,男,山东曹县人,四川农业大学法学院讲师,法学博士,研究方向:赎刑、死刑;熊谋林,男,四川广安人,西南财经大学法学院教授、博士生导师,法学博士,研究方向:错案、死刑、罚金、赎刑、量刑公正等。

摘要:清代赎刑长期以来遭受“不公”“异刑”等质疑,主要是由主观臆断和文献错位引发的误解。近年来虽有学者从司法角度论证清代赎刑公正性,但以纳赎为核心的立法研究仍是空白。尽管《大清律例》的纳赎规定极其简单,且准赎与否相当不明,但作为准法律适用的律著《读律佩觿》中的禁赎(“不准纳赎”)条款,为全面展示纳赎的平等适用机制提供了翔实依据。研究发现,纳赎并不存在贫富、特权、满汉异刑设计,反而用十恶不赦、常赦所不原等禁赎条款彰显崇尊、扬善、抑强的特质,这充分体现了儒家礼法和恤刑思想下的形式与实质平等性。具体表现为,卑幼对尊长、下级对上级、妇女对夫君等有违纲常伦理的犯罪,不论后果是否严重,基本禁用纳赎;凡恶不赎,只要犯罪行为评价为十恶,即便犯罪较轻,依旧不得用赎;纳赎的适用对象多为弱势群体,地方豪强即便财力足够,依旧禁止适用。正确认识纳赎的平等性,不仅有助于重塑中华赎刑的礼法精髓,还能为当前罚金刑立法改革提供参考,甚至能为解决全球罚金刑困境贡献中国智慧。

关键词:《读律佩觿》;赎刑;纳赎;罚金;十恶;中华礼法

引言:重论清代纳赎平等性的必要

自清末修律废除赎刑以来,源于西方的罚金刑长期成为财产刑的重要组成部分。然而,诸多材料反映出当前中国的罚金刑司法或出现“交钱缓刑”“先缴后判”“以罚代刑”“赔钱减刑”的局面,或出现罚金刑全面扩大适用后的低执行率困境。针对这些问题,刑法学家们提倡继续学习西方的日额罚金、易科罚金制度,但这些建议并没有认识到全球罚金刑自身所面临的贫富不公局面,更没有认识到当前罚金刑困局本身实乃西方罚金制度在中国南橘北枳的问题。以熊谋林为代表的学者近十年竭力从外国罚金困境、大清赎刑的司法公正性角度出发,反思废除赎刑而走西方罚金的立法道路。然而,截至目前,以大清赎刑为代表的中华赎刑研究仍然不足,以致诸多文献仍停留在宋元以前“富者得生”的不公印象。有鉴于此,本文基于《大清律例》纳赎条款少而不明,对可作为准法律适用的律著《读律佩觿》(后文必要时简称《读律》)中的“不准纳赎”条款展开了详细的统计分析,从而为全面认识大清赎刑的公正性提供证据。

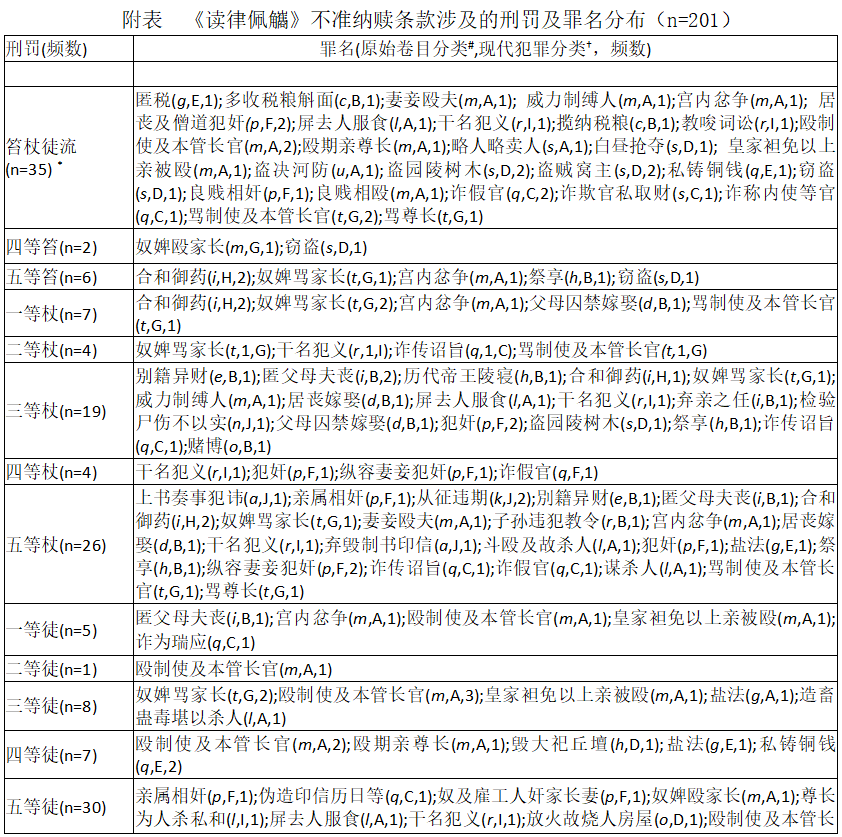

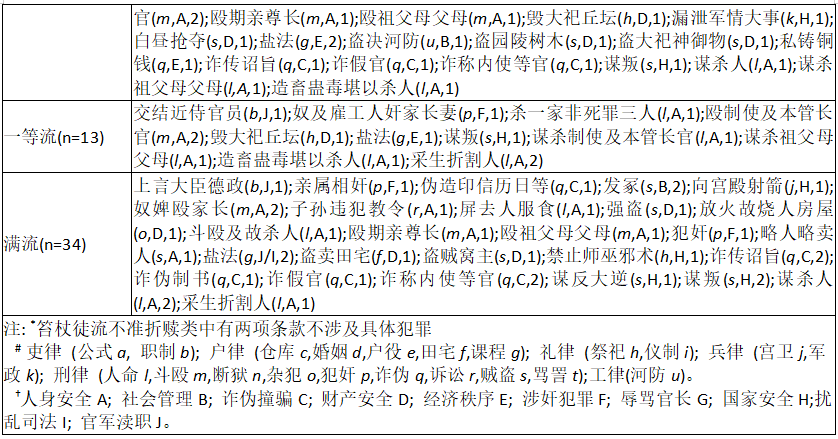

众所周知,无论是清初《大清律》,还是乾隆五年以后的《大清律例》,都是承袭汉唐以来的中华刑律,并在《大明律》基础上进行了若干改良。然而,以明律为模板的清律继续采用高度概括的立法模式,对正确理解赎刑适用机制的帮助不大。特别是“繁伙异义,未易缕分”的律文中“惟以无力、有力为(纳)赎与决配之差”的规定,除非细致研究,否则很难正确评价纳赎的适用机制。正如王明德本人所言, “凡曰五刑,无不皆在所赎之中”,虽已成为谈及纳赎的普遍印象,但“不知实有不概准折赎之异”。事实上,纳赎的适用范围和对象有严格限制,只是这些限制从未系统地呈现在清代律文或例文中。要理解这些限制,就必须以《大清律例》为基础,详细解析《读律》中的禁赎条款。《读律》不仅是律著,而且是可直接作为司法裁判适用的法律依据。乾隆五年颁行的《大清律例》中,卷首《凡例》明确规定:“纳赎各条,并冠名例之首,其应否准其纳赎,开载未能详悉,易至高下其手。今依律例中已经开明各条,因类比附,并查照《读律佩觿》所载‘不准纳赎’罪名,详加酌定。”这一规定作为《大清律例》的标准范本被传承下来,包括乾隆五十五年武英殿刻本《大清律例》和同治十二年版《大清律例刑案新纂集成》的《凡例》中都保留了原文。

《读律》的禁赎条款本系王明德个人揣读律意而得出,但因《大清律例》直接肯定为司法适用依据,而具有立法效力。与《大清律例》中寥寥几条且语意不明的可以或不可以纳赎条款相比,《读律》列举的“不准纳赎”条款共计201条,无论是数量还是内容,皆更为详尽完备(参见附表)。虽然《大清律例》“纳赎诸例图”“过失杀伤收赎”“徒限内老疾收赎”“诬轻为重收赎”中刊载纳赎、收赎、赎罪,但《名例》并未在五刑之后系统刊载各种准赎和禁赎条款。同时,由于《大清律例》诸图在纳赎、收赎、赎罪三者之间归类混杂,诸多赎刑条款又晦涩地散见于各律、卷目的条文中,所以世人长期以来对大清纳赎或赎刑机制认识不清。例如,以清律大家著称的薛允升就认为,凡“律例未经开载,即系不应纳赎”,这显然与《大清律例》凡例所示“因类比附……查照《读律佩觿》……详加酌定”有所出入,更与王明德“明乎其为不准赎,则凡余者皆在有力听赎之列”的表述完全相反。清人陈梦雷、蒋廷锡等纂校的《祥刑典》,虽载明顺治三年版《大清律》,以及康熙五十四年以前历年修律、审案等重大事项,但赎刑条文整体上并不成体系。题为沈家本所著的《历代刑法考》中虽有赎制专考,但也只考证明律以前。

遗憾的是,即使未对大清赎刑立法作详细考证,晚清以来有关清代赎刑不公的臆断劣评仍然盛行于世。事实上,有关大清纳赎的公平性讨论,重点并不是诸图所载的可赎条款,而是不准纳赎的禁赎条款。原因在于,《纳赎诸例图》里没有关于有力、无力、稍有力纳赎的具体内容,且“无力依律决配,有力照律纳赎”的律文表述极易成为纳赎不公正的标签。虽然收赎诸图中的赎银、米数额有明显区别,诸多无力者较低金额的收赎情形可以作为赎刑公正的佐证,但诸多可以收赎的过失杀伤、老幼废疾、妇人毕竟是特殊情节,广大一般平民犯罪可赎与否并不明确。因此,理清《大清律例》及其《读律》的禁赎条款,不仅有助于系统认识纳赎的平等性,而且对重新认识中华五千年的赎刑机制具有重要意义。

一、赎刑语境下的纳赎平等性争议梳理

(一)利弊之争

传统赎刑制度一直同中华法系桴鼓相应,虽历代均有调整,但以财换刑的制度设计却始终未变。从古至今,学者对于传统赎刑的认知,呈现出泾渭分明的看法。

赞颂赎刑者,多以礼法中的宽宥恤刑、慎刑矜狱而褒扬之。古人认为,赎刑不但能使犯罪人“重困于赎金”而“敛手畏法”,还能使“无辜者不至陷于笞戮”,真正做到一举两利。正因赎刑有着“罚惩非死”的特点,真正体现了“宁失不经之仁”的传统恤刑思想,故被历代统治者视为矜刑恤刑之良法。现代学者认为,赎刑作为传统宽宥政策的典型代表,投射出儒家朴素的人文关怀。替换主刑的功能体现了传统文化中尊重生命、恤刑矜狱的思想。赎刑的适用不仅充分发挥了法律的教化作用,还可以缓解社会矛盾。特别是对弱势群体适用赎刑,体现了传统中国法律文化中慎刑、恤刑的精神。

反对赎刑者,多以贫富差异为基调论述赎刑的不平等性。自汉代萧望之以“富者独生穷者坐死”评价赎刑以来,赎刑制度一直背负着贫富异刑的标签。异议者认为,赎刑适用在个体层面会使贫者“死于缧绁”,在社会层面则会使“国维不张”。因此,抵制赎刑者多将其视为“招乱之本原”。当代学者多用阶级分析法进行审视,认为传统赎刑的不公在本质上是阶级差异所致。诸多论述均在反复强调,从奴隶社会到封建社会,赎刑都是一种为少数人服务的特权法。尽管宋代中后期,赎刑适用有惠及下民之势,但依旧不能平等地适用于整个社会。也正因为诸种论述,赎刑作为一项延及整个古代社会的法律制度,被视为法律不平等的典型标志而遭到无情唾弃。

通过对赎刑既有印象进行解读可以看出,否定赎刑者的核心观点在于赎刑立法存在“异刑”特质。然而,诸多否定赎刑的文献,主要基于对宋元以前的赎刑评价,以此为基础总结中华赎刑明显具有主观臆断、断章取义色彩。王明德对此的评价甚为中肯,“富者得生,贫者得死,……亦未见实以见诸施行。”肯定赎刑者虽从恤刑、宽矜等角度论证赎刑功效,但因缺乏对赎刑异刑评价的有力回应,使得关于赎刑利弊的讨论始终未得定论。诚然,秦汉时期,立法中赎刑的高昂金额确实阻挡了贫者用赎免刑的可能。但至明清时期,无论是赎刑内容还是种类已经有很大变化,这从适用主体、适用范围、适用额度三个方面充分保证了赎刑的公正性。

(二)异法论述

如前所述,有关赎刑立法的平等性是评价赎刑的关键环节。作为历代赎刑的集大成者,清代赎刑亦是如此。如果其立法平等,自然是一款值得当下借鉴的恤刑制度,反之则属为人所弃的少数人之法。文献梳理后可知,有关清代赎刑立法不平等的论断,主要从贫富不等、官民不等、旗民不等三个方面展开:

第一,贫富用赎不平等。受儒家“重义轻利”观念影响的士大夫对赎刑普遍排斥。认为赎刑的适用会导致“穷死富生”,进而影响法律的平等适用。汉朝时萧望之与张敞关于是否准许百姓“以粟赎罪”的争论便由此而来。据沈家本考证,历代反对赎刑者皆持此观点。特别是清代律文中“无力依律决配,有力照律纳赎”的规定,更加坚定了清赎“穷死富生”的论断及至清末修律时,“为有力者设宽免之法”成为废除赎刑的一大理由。

第二,官民用赎不平等。主流观点将赎刑视为一种属于封建贵族的特权,只适用于皇亲、官僚等少部分人。官绅权贵阶层可采取不同的赎刑形式免受刑罚之责,或者逃避刑事制裁。无论明清时期如何调整赎法,其本质都是在维护封建等级特权。特别是薛允升关于清代纳赎“祗言进士、举人等项”的观点,更是佐证了这一论断。就纳赎而言,当代学人多将清代纳赎视为官吏减免惩戒的重要手段,认为该项制度基本与百姓绝缘,故对其多持批判、摒弃、肃清流毒的观点。

第三,旗民用赎不平等,这一点是清代赎刑特有的负面标签。清朝定鼎之后,旗人与民人构成了清代社会最基本的两大法律主体。在“首崇满洲”的政策推动下,清朝致力于确立和维护旗人的法律优越地位。这使得清代法制相较于唐朝、明朝存在着鲜明的民族差异。也正是因为清代旗人在法律上较民人更为优待,故有学者以此为据,认为清时“满汉异制,一般不见汉人赎罪之例”。

正因以清代赎刑为代表的传统赎刑,身上所背负的不公、不平等标签一直以来未曾摘除,故即便有学者认识到赎刑在特定历史条件下的社会功用,也是颇为谨慎地持着部分肯定、批判继承等态度。

(三)误解症结

回顾既有研究,尽管赎刑研究在有限法史成果中尚未绝迹,但除翻炒史料外几无新意,但诸多关于传统赎刑的研究呈现出观念导向错误。清代赎刑的系统性研究极为罕见,尤其是纳赎几乎是研究空白,从而使得各种主观臆断盛行。纳赎本为清代赎刑的基本制度,但诸多概论基本未系统考察律例文的总体和详细情况,且目前没有一篇学术文章或著作对纳赎展开专论。研究匮乏和不当思潮恰恰是误解清代赎刑和纳赎制度的重要原因,主要表现在如下四个方面。

第一,学术思潮和思想上,晚清以来的西学东渐和抄袭西方的法治近代化思潮制约了近世百年来的史学观点。反封建残余和批判中华法制基本成为主流学术方法,这使得传统法律文化的溢美之词成为稀世珍宝。列强的武力和变法“淫威”之下,再辉煌和精美的中华赎刑也经不住变法和修律派的妄自菲薄。晚清以来的历史格局,也基本上没有给中华法治的正名留下些许学术空间,从而使得各种盛行的学术误判发展为习惯性常识。

第二,研究史料和格局上,既有文献基本以宋元以前的史料成书或明清论著作为依据,缺乏对明清赎刑的立法损益展开创新研究,忽略纳赎等具体内容的新变化。除了熊谋林等对大清赎刑司法有较为系统的论证外,诸多论文对清代赎刑基本一笔带过,从而使宋元赎刑的不公印象甚为顽固。事实上,明律以后的赎刑变化很大,清代纳赎中的适用条件更加严苛和公平。

第三,研究方法上,既有研究局限于法条摘录和史料文献选读,缺乏对清代立法和司法的系统论证。先前关于赎刑的立法研究,方法上主要是借助于文献评述,辅以各种散见法条,象征性地用几条或几段法条予以解读。众所周知,中华刑律研判集中于二十四史中的《刑法志》,随着近年来明清研究广泛刻印或出版才为史家所掌握。广泛引用的《历代刑法考》为沈家本所著,但对清代只字未提。赵尔巽主持编修的《清史稿·刑法志》为研究整个清朝法治提供了文献基础,但由于赵尔巽本人的晚清名仕身份,以及《刑法志》主撰人员许受衡本身就是修律大臣,其立场得当与否自也难断。

第四,研究视角上,由于欠缺对明清以来的赎刑立法变迁的研究,赎刑研究自然呈现出重收赎而轻纳赎的研究局面。虽然学者沉浸于汉唐宋的收赎,但对源于明代律文的纳赎和例文的赎罪却鲜有问津。事实上,这两种赎法与宋代以前的赎刑有本质区别,就连一以贯之的收赎内容也有重大变化。也正是这样,诸多赎刑研究要么将纳赎置于赎刑框架之下一笔带过,或者将纳赎置于收赎中讨论,要么停留在纳赎的有力和无力上将其作为赎刑的不平等标签。

综述表明,清代乃至传统赎刑的争论关键在于赎刑适用是否平等。古人多以儒家利义观用“贫富异刑而法不一”评价赎刑,近现代则多在变法或反对传统法治视域下肯定清代赎刑服务于官僚特权和旗人贵族。虽有学者论及赎刑在特定历史条件下的社会功用,但对赎刑的立法机理讨论仍极为匮乏。围绕平等性这一关键点,通过对禁赎条款进行审视,诸多论证和研究成果可作为重新认识中华赎刑的重要参考。

二、《读律佩觿》的背景及禁赎条款

(一)成书背景

早在清廷初建之时,统治者对于朝廷法度就极为看重。清太祖努尔哈赤曾言,“为国之道,以何为贵?在于谋事公信,法度严明也。” 清朝定鼎之后更是“首申律令”,朝廷每年都要对官员进行考核,若有人不晓律意,则依律处罚。作为天下刑名汇总之地,刑部官吏中更是盛行读律之风。正是在这一大环境下,康熙七年,出身于律学世家,被誉为“名世元臣冢嗣”的王明德以荫生身份进入刑部工作。

王明德就职刑部期间,遇到疑难案件就用笔记反复推敲。因其积极钻研刑名实务,故其凭借出众的律学知识,受到同僚和上级的赞赏。时任刑部尚书的姚文然就曾在文章中记载,正是得益于“与陕西司正郎王明德论律”,才使得自己改正了对律文的错误认识。王明德任职刑部陕西清吏司郎中时,有感于时人轻视律学,以至于一些身负牧民之责的司法者“终其职,终其身,终莫别其科条之为鱼鲁亥豕者”。故将自身家学与实践经历相结合,在詹惟圣、陈丹赤等三十八位同僚和其子王心湛的协助下,将用来窥度法条文义与详推法律疑义的笔记,于康熙甲寅年整理成编。因此,在某种程度上,《读律》也可被视为刑部官员(或律学家)集体智慧的结晶。

《读律佩觿》中的“觿”字原意乃是“古代用象骨制成的椎形解结工具”。而后逐渐演化为士人随身所戴之佩饰。王明德将此书以“觿”命名,是希望此书问世后能成为世人讲读律令、答疑解惑的随身工具。《读律》共计八卷,内容涉及例分八字释意,清律常用词语解释,“以”“准”用语论述。其中,卷七所载“不准折赎总目”,主要是通过明列“不准折赎之法而后准令折赎之恩” 。

王明德基于前代律学研究,选取清律中较重要的条文和意思表示不明确的文字,于书中先加阐释,进而推究律义,补解条文中不明确所在,所著所释皆为独创凭借精湛的释律技巧与深厚的学术底蕴,《读律》问世之后,很快对清代法制建设和律学发展展开指导。雍正五年(1727年)制定《大清律集解》时,不仅参考了该书对律条、律文的解释,还在律后总注中辑入了王明德《读律》的注律成果。清代以后的法律注释书籍,关于律母和律眼的解释,也都基本沿袭本书的观点。清朝立法者和释法者对该书的重视,足以证明《读律》对清律注释的权威性和有效性。

(二)本书地位

清朝立法承袭式的发展决定了律学上的辗转相承。清朝初期,律学一直整理、吸收、借鉴前代成果,《读律》的问世标志着清代律学迈入独立发展的阶段。回顾近年来的研究成果,对于《读律》的研究主要集中在以下四个方面:

首先,作品内涵方面,海外汉律学家和国内法史学家对其历史地位和内容有极高评价。谷井阳子将研究重点放到《读律》的成书背景上,结合书中所载内容,探讨了满清王朝初立时中国传统法学的发展特点。何勤华从《读律》的版本,王明德生平及学术思想,《读律》的体系、内容和特点以及其在我国古代学术史地位五个方面对《读律》作出系统评述。包振宇则从法学研究的价值和实证两个层面对王明德在《读律》中的思想予以分述。

其次,律学文化方面,学者们在辑录传统律学名著时,无一不将《读律》收入其中。张晋藩指出,以王明德为代表的,活跃于中央机构且能直接参与到立法活动中的官员律学家,因其出身经历故而对律意理解、刑罚尺度的掌握更为得当,其所著律书能够从宏观视角出发对实践产生指导作用。吴建璠等学者在论述清代律学发展时指出,《读律》“以凡于王君所已著概不抄袭”的创新态度,为清代律学摆脱前朝影响,走出一条新路起到极其关键的作用。

再次,法律解释方面,《读律》所载的律母和律眼,乃传统法律语言学和法解释学的重要研究素材。陈锐对“例分八字”进行考释时指出,《读律》中对此八字的详细研究,使得王明德成为“清代律学家中对这八个字研究得最为深入的集大成者”。又因八字中的“准”“以”等字有比照、比附之意, 故除了法史学者运用《读律》对传统比附制度进行研究外, 一些学者还从《读律》入手,讨论类比解释的适用问题。

最后,司法检验方面,《读律》是有关传统司法检验的研究不容忽视的重要素材。纪清漪、巨澜等学者在整理传统法医著作时,都将《读律》收录。管成学更是将其作为考证《洗冤集录》版本源流的重要工具。关于清代司法检验的研究中,茆巍等学者借助《读律》,论述清人在司法检验领域的探索和发展。如周靖梳理史料后指出,诞生于明末的“黄光检骨”之法,正是在《读律》的推介下,才在清代司法检验中得以推广。

遗憾的是,学界对于《读律》虽然研究丰富,但对禁赎条款却基本不予涉及。除了张晋藩等少数学者在文章中有所涉猎外,目前尚未有人对《读律》所载之赎刑内容展开专论。

(三)禁赎条款

《读律佩觿》中有关纳赎禁用条款的记载,是王明德注意到清律对纳赎范围所载未明后,基于“补不准折赎之全”的考虑,以一语一罪、一事一条的标准,从顺治三年版《大清律集解附例》的74项罪名中筛选出来。将201条不得适用(纳)赎刑的条款,根据刑罚轻重分为十九等,包括流类三等、徒类五等、杖类五等、笞类五等、笞杖徒流类一等。至于清律中“势难为之条析缕分”的条文,则单独归入“笞杖徒流不准折赎”项王明德认为,赎刑(尤其纳赎)的适用存在着法律明确规定的边界。其原因在于,名例律的十恶、常赦不原等条款的存在规定了犯罪行为不赦不原的底线,即便法条没有明文规定,但赎刑仍然存在着禁止使用的范围。所谓“夫必有不准折赎之严,而后民始不敢犯,亦必有不准折赎之法而后准令折赎之恩”便是这个道理。而之所以纳赎适用范围未能同收赎、赎罪等制度一道于法典中得到明确规定,其原因在于受高度概括的立法手法和未易缕分的条文格式所影响。如果将纳赎适用范围“于名例统而括之,而于赎例又复统而括之” ,这样的立法模式会使法条相互抵牾和冗余,影响名例中各项条文的系统性、协调性、概括性。

《读律》中有关纳赎的规定,成为评价清代纳赎立法是否平等的主要标准。正如日本学者谷井阳子所言,对于尚未充分理解的清律理论,有必要熟读《读律》。因此,是时候用清人读律所戴之“佩觿”,来破解当代有关清赎刑立法是否平等的疑难。本文在先前研究的基础上,以《读律》禁赎条款为素材,对清代赎刑制度进行研究,以期“挖掘和传承中华法律文化精华”,为解决当下罚金疑难提供改革思路。

三、研究设计与发现

(一)研究设计

本研究团队选择由何勤华、程维荣等人点校,法律出版社2001年出版的《读律佩觿》为研究素材,共载禁赎条款201条。需要说明的是,这些禁赎条款虽然经过王明德的初步拆分,但受当时技术限制,仍有些许疏漏之处。一是,部分适用于死刑减等人犯的条款,不涉及具体犯罪;二是,一些条款后的禁赎缘由并不具体,而是只用“律不准赎”予以标示;三是,部分条款的信息并不全面,细节缺损较多;四是,条款拆分不够完善,王明德遵循“一事一语”方式,只以卷目中的犯罪行为为中心,将禁赎条款按刑罚分等拆分(详见附表)。

研究团队在王明德的基础上,对禁赎条款作进一步优化。一方面在转录过程中,将冗余信息剔除,并结合清律将缺损信息加以补全。另一方面以犯罪主体为依据,对这些条款进一步拆分,最后得出239项禁赎条款(实际分析237项,因两款不涉及主体身份、犯罪、事由,即,“重凶遇热审,请旨减等发落。系免死重囚,流、杖俱应不准赎”和“监候重囚,朝审矜疑,请旨发落者。系免死重囚,流、杖俱应不准赎” ,故后文分析过程中予以排除)。借助先前研究经验,研究团队将拆分后的禁赎条款根据一定的编码转录。

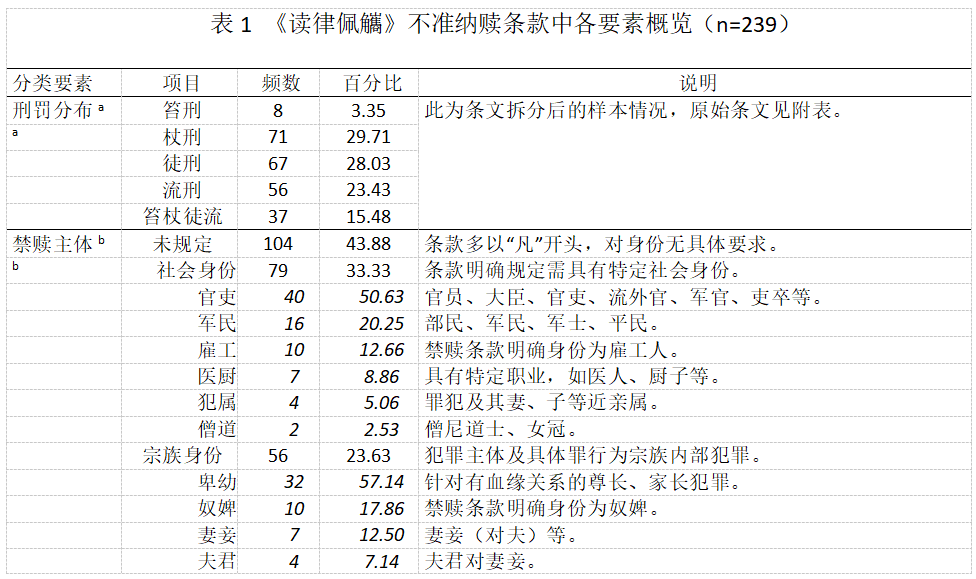

考虑到禁赎条款分布较广,且内容规定涉及罪、人、罚等复杂情事。研究团队在转录过程中,根据主题和研究需要,对拆分后的条款从以下三个方面进行了信息整合(详见表1)。一是禁赎主体,根据法条规定和先前的争议焦点,将禁赎主体分为无身份要求、社会身份和宗族身份三类。二是犯罪行为,禁赎条款相关罪行涉及74项罪名,难以逐一罗列。因此,研究团队参考先前的研究,按照现代刑法的分类标准对各类犯罪行为重新归纳。三是禁赎缘由,虽然多数禁赎条款后标示了相应缘由,但诸多缘由较为细碎杂乱,且部分缘由标注不清。研究团队将原始缘由结合律意进行整合后,共得出十恶不赦、常赦不原、败常奸宄、天潢犯义等八种禁赎缘由。

(二)禁赎总览

表1为禁赎条款数据化处理后,各组成要素的分布情况概览。数据显示,禁赎条款主要由刑罚、主体、罪行和禁赎缘由四项要素组成。

刑罚方面,《读律》中所载的禁赎条款在刑罚层面呈橄榄型分布,这表明禁赎条款的分布与赎刑适用的范围整体保持一致。禁赎主体方面,无具体身份要求的禁赎条款(n=104, 43.88%)数量最多,社会身份中,针对官员的禁赎条款要显著高于军民、雇工等其他社会身份。至于宗族身份(n=56, 23.63%)中,卑幼、奴婢、妻妾等地位相对较低的主体,其赎刑适用的门槛要远高于夫君、尊长等高地位主体。犯罪行为方面,禁赎条款主要分布于危害人身安全,占比较高的为致人死伤(含自杀)的人身安全类犯罪(n=82,34.60%)。具体到法典中,禁赎条款集中分布在人命、斗殴和贼盗三项律目之中,表明禁赎条款的分布符合“急于贼盗”的传统刑事立法理念。禁赎缘由方面,《读律》的归纳并不完善,绝大多数的缘由出现频率为5次以下。相同、相似的犯罪行为存在不同缘由的现象较多,这也是清人沈之奇评价《读律》所载禁赎条款有“未尽当”的原因。就类别而言,禁赎缘由可根据清律有无明文规定,分为意定缘由和法定缘由两类。其中,以“十恶不赦”(n=118,49.79%)和“常赦不原”(n=40,16.88%)为代表,载于名例律的法定不赎缘由在诸多缘由中占到绝对多数。而“败常奸宄”“天潢犯义”“伤风乱俗”等未载于清律,由王明德给出的意定不赎缘由,虽然名目繁多,但数量却相对较少。

禁赎条款的整体分布表明了以下几个信息,这对于正确理解大清纳赎至为关键。第一,在清代适用范围最广的纳赎,无论财力多寡皆并不能赎死刑。虽然清律有着“五刑皆可用赎”“凡军民诸色人役,审有力者……不分笞、杖、徒、流、杂犯死罪,应准纳赎者,俱照有力、稍有力图内数目,折银纳赎”的表述, 但与斩、绞等真犯死刑不同的是,杂犯死罪在实际执行中仅为徒刑五年,故清代纳赎事实上仅赎至流刑。这也是《读律》中记载“所云不准折赎,其于流、徒、笞、杖,或亦厘然其若备”的原因。第二,禁赎条款主要是规制对象为无特定身份的社会一般人。立法层面并未侧重对特权主体保护,代表特权的官吏主体,其禁赎条款的数量甚至显著高于军民、雇工等社会低位阶群体。身份高低贵贱并不能完全解释纳赎的适用。第三,用赎者是否有力,绝非决定纳赎适用与否的关键因素。在本文237项数据中,仅有1项数据的禁赎缘由为“无可赎之资”。这说明,尽管清律中规定了“有力照律纳赎”,但犯罪人财物的多寡并非赎刑适用的主要门槛。第四,相较于用赎人的身份,清代纳赎在适用时更重视犯罪人的所犯罪行。从禁赎缘由看,犯罪属于“十恶”“常赦所不原”所规制的行为,是被禁用赎刑的主要原因。对于这一现象,王明德在“不准折赎总目”中曾言,“细详名例各条,其中所包,最为蕴籍,如十恶不赦、常赦不原二条,……关乎其类者,则无不皆在不赦不原之中也。”

(三)禁赎分览

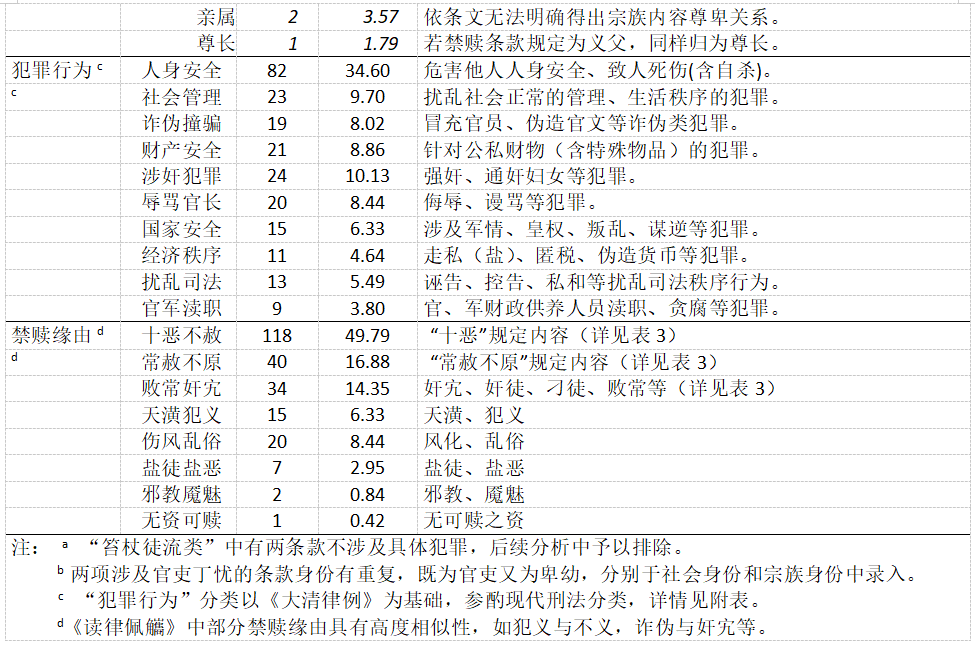

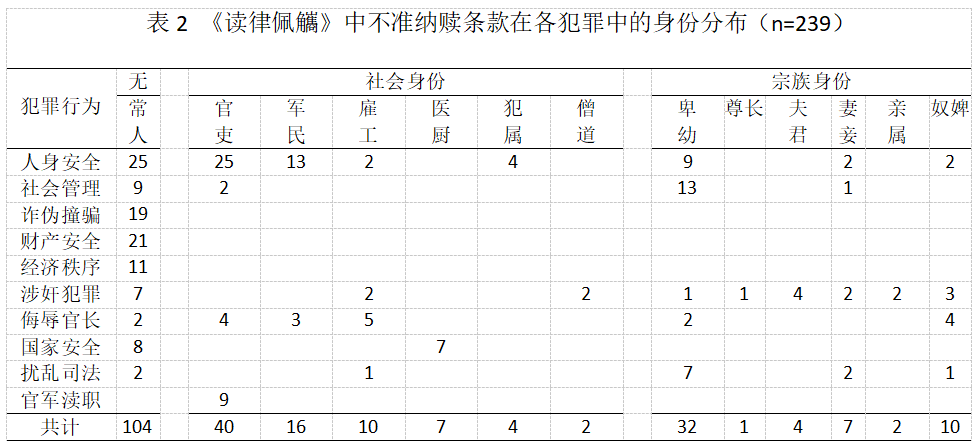

禁赎总览虽得出禁赎条款各要素的整体分布情况,但在具体犯罪中的各要素分布又有所不同。为更好探究犯罪主体对赎刑适用的影响,表2以犯罪主体为重心,对其在各类犯罪行为中的分布情况展开讨论。

如表2显示,对于无特定身份的常人而言,禁止用赎的罪行主要为人身安全(n=25)和财产安全(n=21)这两类犯罪。其中,人身安全类犯罪的分布更为集中,除诱拐典卖良人为奴婢的主犯和帮助犯不得用赎外,其他犯罪皆与杀人、伤害犯罪有关。另外,与现代刑法不同,危害结果对纳赎的影响并不十分显著。以“屏去人服食”罪为例,清律中本刑轻重与危害结果呈阶梯状,致人损伤杖八十,伤至残废疾者处杖一百、徒三年,至人笃疾者处杖一百、流三千,至死者处绞监候。由于以行为之恶为核心,非以行为之果为要义,故《读律》明确说明以上三种都不用赎。

禁赎条款中明确载明社会身份的条款中,官吏类(n=40)禁用赎刑的条款不仅相较于其他主体占比最多,分布范围也比较广。官军渎职类犯罪由吏律中的“上言大臣德政”“交结近侍官员”,以及兵律中的“从征违期”、刑律中的“检验尸伤不以实”等罪构成。人身安全类犯罪中,除一项条款涉及“宫内忿争”罪外, 其余条款皆出自刑律的“殴制使及本管长官”“谋杀制使及本管长官”二罪。辱骂官长类犯罪则是集中分布在“骂制使及本管长官”罪中,具体罪行为下级官吏辱骂上级官员。两项社会管理类犯罪皆出自“匿父母夫丧”罪,罪行为官员违背丧制,该丁忧未丁忧,或冒哀赴任。

社会身份中,数量仅次于官吏类主体的身份为军民(军民、军士、部民)。该类主体所涉犯罪属于真正身份犯。军民类身份的禁赎条款主要分布在针对本管长官的犯罪中,罪行主要为辱骂、殴打和谋杀。这些犯罪与前述“屏去人服食”罪相同,不论结果轻重,一律不得用赎。其他社会主体中,雇工类身份的禁赎条款分布广,罪行基本都是针官长的犯罪。以分布最多的辱骂官长(n=5)为例,按照《读律》要求,雇工人凡骂家长及其近亲属(期亲、大功亲、小功亲、緦麻亲)的,皆不得用赎。犯属类主体的禁赎条款则出自刑律中的“杀一家非死罪三人”“采生折割人”和“造畜蛊毒堪以杀人”三项罪名。清律规定,犯此三类罪名的,除本犯处死不得用赎外,不知情的犯人家属连坐处以流刑。僧道类身份的禁赎条款较少,集中分布于“居丧及僧道犯奸”罪中。医厨类身份集中分布于国家安全类犯罪中,是因为其罪行为“仪制”中的“合和御药”罪。

与社会身份相比,宗族身份类的禁赎条款虽然数量相对较少(n=56),但其具体身份的内部分布则呈现出鲜明的地位差异。卑幼、妻妾、奴婢等地位较低的主体不仅禁赎条款数量较多,且涉及的罪行范围也较为广泛。卑幼(n=32)类身份适用纳赎限制最多、涉及犯罪范围最广。其中,包含“匿父母夫丧”“父母囚禁嫁娶”等罪在内的社会管理类犯罪最多,该类犯罪的罪行主要表现为卑幼类主体没有遵守法律规定,扰乱社会的日常生活秩序。在人身安全类犯罪(n=9)中,除一项因贫困不能赡养其父,致其自杀(缢)的“子孙违反教令”罪外, 其他禁赎条款皆分布在“殴期亲尊长”“殴祖父母父母”和“谋杀期亲尊长”罪中。与前述的社会身份一样,伤害、谋杀尊长的罪行并不将犯罪结果作为纳赎适用的裁量因素。共犯首从与危害结果一样,也并非影响纳赎适用的依据。“谋杀祖父母父母”罪的禁赎条款显示,谋杀緦麻以上尊长已行(未果)者,首犯处流,从犯处徒。二者虽然在主刑有所差别,但皆不可适用纳赎。

其他宗族身份中,奴婢类主体的禁赎条款数量相对较高。该类主体的禁赎罪行主要表现为殴打家长、辱骂家长及与家长妻通奸。较为特殊的是,该类主体除对家长犯罪不得用赎外,针对不具有宗族身份的良人犯罪也不得用赎。妻妾类主体的犯罪对象为夫及夫之近亲属,若身份为妾,则还包括对正妻犯罪。禁赎罪行则涉及控告(干名犯义)、伤害(妻妾殴夫)等罪。相关罪行的禁赎情况与卑幼较为一致。值得注意的是涉奸犯罪中的宗族身份分布情况。家庭内部地位较高的夫君、尊长主体的赎刑限制条款虽然总数相对较低,但在涉奸犯罪中却出现了夫君、尊长等地位较高主体用赎限制超过妻妾、卑幼地位较低主体的倒置现象。尊长禁赎条款皆分布于“纵容妻妾犯奸”罪。书中记载,为义父、夫君的尊长若抑勒乞养女、妻妾与他人通奸的,依律处罚不得用赎。若夫君纵容其妻妾与他人通奸、用财买休、卖休和娶人妻的,亦不得用(纳)赎。

(四)禁赎缘由

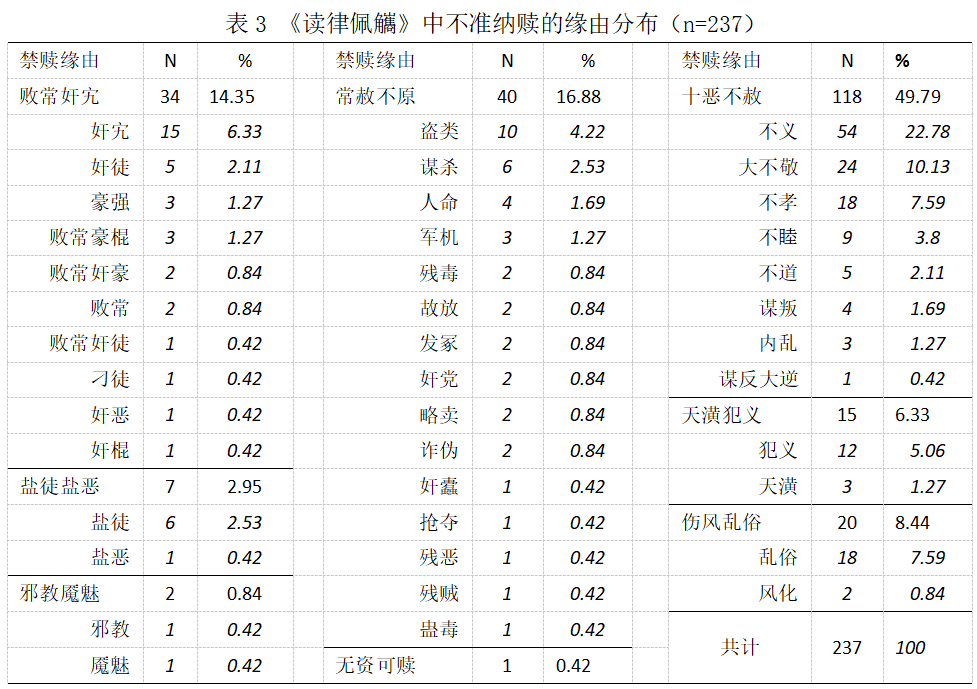

表3为禁赎条款中禁赎缘由的分布情况。所有缘由中排名前三的分别是十恶不赦、常赦不原和败常奸宄,其次是以具体行为作为理由的天潢犯义、伤风乱俗、盐徒盐恶和邪教魇魅,最后才是与资产相关的无资可赎。十恶不赦和常赦不原皆为清律名例律中法定罪名,而其他禁赎缘由则是王明德在详查律意的基础上“揣拟”给出。关于禁赎缘由,主要发现如下:

首先,在众多缘由中,分属十恶(n=118)的禁赎缘由占比最高。《读律》给出的十恶类禁赎缘由中,排名前三的分别为不义、大不敬和不孝三项。“不义”禁赎条款涉及的犯罪包括普通军民、下级官吏谋杀、殴、骂制使及本管长官,奴婢、妻妾、奴及雇工人殴家长等行为。“大不敬”皆属对皇权不敬不恭的危害行为,如常人“毁大祀丘壇”“盗园陵树木”,医厨“合和御药”,官员“弃毁制书印信”“上书奏事犯讳”“宫内忿争”等。“不孝”条款多分布于犯罪主体为卑幼的“子孙违反教令”“殴祖父母父母”“居丧嫁娶”“家长为人所杀而奴婢私和”等。十恶类其他禁赎缘由中,“不睦”和“内乱”两类主要与宗族内部犯罪相关。前者集中分布在宗族卑幼“殴期亲尊长”“干名犯义”“骂尊长”等犯罪当中,而后者主要分布于“紊乱礼经”的“亲属相奸”犯罪。“不道”类禁赎缘由分布在刑律“人命”目,除一项为禁止采生折割已行未伤人的加功从犯禁用纳赎外,其余禁赎身份皆为犯“造畜蛊堪以杀人”“采生折割人”等罪的不知情近亲属。“谋叛”类禁赎缘由分布在刑律“谋叛”罪中,针对的是“谋背本朝,将投蕃国”的犯罪,“谋反大逆”类缘由虽由“谋反”和“谋大逆”两类十恶构成,但仅涉及“谋反大逆”一项犯罪。对于“谋反大逆”“谋叛”等危害国家安全的犯罪,即便属于未行从犯,罚不论死,亦不能纳赎。

其次,常赦不原(n=40)类禁赎条款是第二大主要缘由。所谓常赦不原,乃除犯十恶外,“杀人、盗系官财物,及强盗、窃盗、放火、发冢、受枉法不枉法赃、诈伪、匪奸、略人、略卖、和诱人口,若奸党及谗言佐使杀人、故出入人罪,若知情故纵、听行藏匿引送、说事过钱之类一应实犯”等罪行。结合条文来看,该类中占比最高的为“窃盗”“强盗”“白昼抢夺”“贼盗窝主”和“盗园陵树木”等“盗类”犯罪。谋杀和人命类缘由主要从谋杀人、斗殴及故杀人、谋杀祖父母等罪中得出。残毒、残恶、残贼三类缘由皆为犯罪人“屏去人服食”的行为。而奸蠹类缘由则是寻常官吏巡获私盐时诬指平民的行为。常赦不原类禁赎条款中,绝大多数条款对犯罪人的身份并不作要求。

再次,败常奸宄是第三大类(n=34)禁赎缘由。具体来看,与招摇撞骗类犯罪相关的“奸宄”“奸徒”“败常奸豪”等缘由占到绝对多数,基本分布于刑律“诈伪”中的“诈传诏旨”“诈假官”“私铸铜钱”“诈伪制书”“诈称内使等官”等罪。此外,败常奸宄类缘由中还有“豪强”“败常豪棍”“败常”“刁徒”“奸徒”“奸恶”等非欺诈类禁赎缘由。其中,“豪强”和“败常豪棍”多指犯罪人凭借自身优势地位私下拷问、强占田土、把持行市、欺凌官吏等行为。“败常”为僧尼道士犯奸,“刁徒”为妄叫冤枉、辱骂司法官员,“奸恶”为帮助窃盗犯窝藏赃物,“奸棍”为伪造假银、知情买使。

最后,其他禁赎缘由的数量相对较少。主要涉及天潢犯义、盐徒盐恶、邪教魇魅和无资可赎。就天潢犯义来说,“犯义”类禁赎缘由集中在“干名犯义”“奴婢殴家长”“奴婢骂家长”和“骂尊长”罪中。“天潢”类禁赎缘由集中在“皇家袒免以上亲被殴”罪,专指殴打皇室亲属,与“十恶不赦”中的“大不敬”相似。伤风乱俗类缘由中,除一项适用于常人赌博,事系乱俗,故不得用赎的条款外,其他条款皆为不同身份主体的涉奸犯罪。盐徒盐恶、邪教魇魅和无资可赎三类禁赎缘由数量相对较少。盐徒盐恶类缘由出自户律中的“盐法”罪,《读律》除将“诬指平民”这一项条款的不赎缘由定为“盐恶”外,其他缘由皆归为“盐徒”。邪教魇魅类缘由中,“邪教”类禁赎缘由针对的是从事邪教犯罪的从犯(主犯处死),而“魇魅”类针对的是造魇魅、符书咒诅,令人疾病的行为。最后,整个禁赎条款中数量最少的缘由为“无资可赎”,这也是《读律》所列禁赎条款中唯一一项直接与财力多寡相关的禁赎缘由,该缘由载于“良贱相殴”罪“奴婢殴良人加凡人一等”之后,书中标示“系无可赎之资,应俱不准赎”。

四、清代纳赎平等性的讨论与回应

(一)身份差异的再驳斥

既有研究认为,包含清代赎刑在内的传统赎刑立法不公的结论,主要围绕以身份为基础的贫富、贵贱和满汉异刑展开。然而,无论类似论述如何修饰,仅就清代纳赎而言,这些结论并不成立,主要理由如下:

首先,纳赎不存在贫富异刑的现象。第一,从赎刑种类来看,应当正确认识纳赎、收赎、赎罪三者的区别和适用范围的相互补充。纳赎虽被贴上“有力纳赎”“无力决配”的标签,但应当注意,纳赎之外还有诸图中的收赎、赎罪。第二,从折赎的刑罚来看,清代赎刑中仅收赎和赎罪可赎死刑,但这不是赎刑本身所致,而是立法基于恤刑思想对老幼废疾、妇女等弱势群体的特殊优待。至于纳赎,则无论如何不可能赎死,这从立法源头上分流赎刑,有效地杜绝了无力坐死的可能。第三,从适用额度来看,适用于“有力之人”的纳赎额度虽较收赎、赎罪较高,但与汉唐时期的额度纵向对比来看,门槛无疑显著降低。第四,从适用范围来看,《大清律例》和《读律》中有关纳赎适用与禁用的先决条件中,对犯罪人的财力多寡并不看重,除了“奴婢殴打良人”这一项犯罪是因奴婢无资产而被禁止纳赎外,其他犯罪能否用赎主要考虑行为恶劣程度。

其次,纳赎在立法上不存在偏向特权的现象。尽管唐宋赎刑有可能偏向特权的“听赎”规定,但代表特权阶级的官吏在清代赎刑适用时并未得到优待,各种禁止官吏纳赎的条款反而最多。一方面,清代赎刑无论是收赎、纳赎,还是赎罪,都没有像唐宋一样强调对官员及其亲属可听赎。《读律》的禁赎条款中多为不真正身份犯罪的现象,足以表明清代平民百姓的用赎环境较之前朝已有大幅改善。学界关于赎刑制度在宋明之后,已基本不再服务于特权者的论断,是基本成立的。另一方面,清代赎刑立法不仅没有特权用赎的优待条款,反而对其加以限制。以官吏身份类主体为例,《读律》给出的用赎负面清单远超地位低下的军民和雇工。当然,这些限制主要出自律法中的“常赦不原”和“十恶”两类犯罪,《读律》的用赎标准明确得到了清律凡例的支持,这同样能说明清代严控对特权之人用赎免刑。如清律规定,若官员“因公科敛,坐赃致罪”,则一律决配,“概不准纳赎”。这两方面充分说明清代纳赎已注意到前朝立法中官民用赎不等的弊端,故加大对官吏等主体的严苛折赎态度。

最后,清代纳赎在立法上不存在满汉有别的现象。清初虽在“首崇满洲”政策的影响下,部分制度中存在满汉异刑的现象,但这种基于民族身份的差异却并未体现在赎刑立法中。无论是载于《大清律例》中的收赎、赎罪的适用条件,还是载于《读律》中的纳赎禁用条款,其适用依据皆不包含民族身份因素。事实上在康雍以后,随着清廷对满汉关系的调整,旗人法律特权逐步削弱。如乾隆皇帝即位之初就曾诏令,“旧定旗民条例。未免轻重悬殊。所当随时更定。”乾隆二十七年,为进一步推行旗民平等政策,皇帝谕令,若旗人罪犯“寡廉鲜耻”,则应削去旗籍,照民人一体发遣办理。及至道光时期,清律运用增补例文的方式,使旗人犯罪基本能够做到“各照民人一例办理”。事实上,将身份因素排除在赎刑范围之外的做法,不是清代立法独创,民族身份自唐以降的历朝立法始终未作为赎刑适用的裁量因素。最明显的证据是,《唐律疏议》《宋刑统》《大明律》中都不见民族异赎的规定,甚至在辽、金、元等由少数民族政权的相关立法也未将民族身份作为赎刑适用与否的因素。如元朝赎刑立法规定,“诸牧民官,公罪之轻者,许罚赎;诸职官犯夜者,赎;诸年老七十以上,年幼十五以下,不任杖责者,赎;诸罪人癃笃残疾,有妨科决者,赎。”从史料分析及本文的研究,可以确定,前人对于清代赎刑“满汉异刑”的论断基本上可以视为谬论。

(二)立法差异的新解释

作为一款传统刑罚体系下的换刑制度,清代赎刑在立法设计上承继了中华刑法的固有特色。因此,清代赎刑在立法上确实存在不同主体的异刑现象,但这并非因贫富、官民、民族的差异所导致,而是中华礼法思想的一贯体现。《读律》在《大清律》及《大明律》基础之上,根据“常赦所不原”“十恶”等禁赎理由,罗列出的诸多禁赎条款充分反映了崇尊、抑强和惩恶三方面的礼法思想。

首先,尊卑有别的礼法纲常决定了不同主体或对象的可赎性差异。虽然,纳赎在律典中并未明确强调尊卑身份,禁止纳赎条款中绝大部分也是无身份主体。但就涉及身份类型的禁赎条款而言,仍能体现出基于儒家纲常伦理所产生的上下级、长幼、良贱的尊卑有别现象。就上下有别而言,官员与平民之间虽然用赎相对公平,但若官员行为有违纲常,以下犯上、弄权渎职,则概不用赎。如《读律》就将官员临朝忿争、奏事犯讳等渎职行为以事涉“大不敬”为由,排除在纳赎的适用范围外。就良贱有别而言,虽有学者提出,清代的奴仆雇工在法律上已经成为“凡人”一员,但从禁赎条款来看并非如此。奴仆不仅在宗族生活中要服从尊长,在社会生活中对平民良人也不得无礼。占比最高的“不义”“不孝”和“不敬”类禁赎缘由,与儒家思想中的亲亲尊尊、君臣父子纲常伦理关系正好对应。清代刑事立法多承继前朝,故在儒家礼法思想影响下形成尊卑有序的传统法秩序,使得刑罚与身份之间联系密切。纳赎所呈现出的尊卑差异,充分体现出其立法之理同儒家礼法、纲常伦理紧密匹配。

其次,抑强悯弱的恤刑思想决定了赎刑主要关注于弱势群体。矜弱方面,清代赎刑制度承继传统恤刑思想,《纳赎诸例图》对老幼废疾、妇人等弱势群体的收赎则可说明一切。而《读律》的纳赎禁用条款,则主要彰显了赎刑适用的抑强特征。尽管清律原文规定“有力”之人可适用纳赎。但《读律》则进一步规定,若犯罪人利用自身实力,仗势欺人、豪横乡村,侵占田土,扰乱司法等涉“败常豪棍”“败常奸豪”“豪强”类的犯罪时,即便行为人有能力支付赎金,依旧不得用赎。传统社会中,豪强的存在对社会公平正义的实现产生极大干扰。因此,抑制豪强,一直是传统社会治理的重点对象。清代立法承继前朝旧制,对豪强的打压态度一并贯彻于赎刑适用。

最后,惩恶扬善的宽宥思想决定了善可恕、恶不赎。清代赎刑立法中的善恶有别特征,主要体现在刑罚、罪行和累犯不赎这三个方面。刑罚方面,与现代刑法中罪刑相适应原则相似的“中罚”思想,一直指导着包含清代赎刑在内的传统刑罚设置。死刑及诸多禁赎缘由(表1、3)充分说明,可纳赎之罪只能是客观危害和主观恶性较轻的犯罪。死刑不准纳赎,从刑罚角度表明了清赎适用区分善恶的现象。罪行方面,将禁赎缘由与具体罪行结合来看,纳赎制度虽然适用条件以有力、无力为依据,但其禁用条件则是根据犯罪行为的恶性程度依次展开。首当其冲便是十恶犯罪概不准赎,这主要是因为十恶类条款规定的是严重侵犯传统社会统治基础与基本价值的极恶犯罪。关于常赦不原,《读律》还将杀人、窃盗、奸党、枉法、放火等犯罪列为禁赎行列。王明德认为,这些犯罪“既皆在不赦不原矣……又焉得因其刑之轻而更赎之哉。”对败常、奸宄等小恶犯罪禁止用赎,虽然这些罪行之恶次之,但王明德基于“方长不折,将寻斧柯,娟娟不塞,源源奈何”的考虑,一并禁止其适用赎刑。王明德在书中,还专门用“贼噬母乳”的案例,来论证防微杜渐的必要性。

(三)纳赎平等性的新发展

“明乎其为不准赎,则凡余者皆在有力听赎之列”。本文从《读律》所载禁赎条款入手,结合禁赎主体、禁赎缘由等要素,反向推导出清代赎刑立法标准,为观察清代赎刑立法提供了全新的素材和视角。主要体现在三个方面:

第一,纳赎体系化繁为简,降低用赎门槛,保障赎刑在全国平等适用。《大清律例》取消明律《纳赎诸例图》中的京外区别,同时将做工和运粮、灰、砖、水、碳等统一为钱、米。这样一来,无论是在京或外,均可以保障纳赎按统一的方式通行于全国。《大清律例》的《纳赎诸例图》在明律基础之上进一步降低纳赎金额,时刻关注财力多寡的可赎性,确保贫民可赎。例如,笞二十中的有力者赎银仅为银五钱,稍有力者也仅为四钱五分;总徒四年中有力者的赎银为二十两,稍有力者十四两四钱。由此可见,清代赎刑对弱势群体的保护和对赎刑额度的下调,从实质平等和形式平等两个方面保障了赎刑的适用。

第二,纳赎的可赎和不可赎标准更为明确,可以保证用赎与否的标准统一。中华赎刑虽自上古时期便已有之,明律袭汉唐律,清代又在明律基础上有所改良。但从整体上来看,清代以前的用赎与否整体上并不明确。正因为如此,王明德才指出“我清定律之处,因仍其旧,未为损益,所载折赎各图皆除真犯死刑外,自杂犯斩绞以至于笞,……凡曰无刑,无不皆在所赎之中,而不知实有不概准折赎之异”。《大清律例》直接将《读律》中的不准纳赎条款作为法律依据,事实上已经明确了纳赎与否的罪行及理由。也正如王明德所言“庶以全乎其为不准折赎之类,明乎其为不准赎。则凡余者皆在有力听赎之列”。与前朝律文、律疏固守于条文内相比,《读律》的最大贡献就在于把律文中未加详明的不可赎事由拆分出201项,从而为余下条款大量使用纳赎奠定了坚实的基础。

第三,纳赎条文之间配合更加充分,司法平等适用的保障措施更加明确。为了增加纳赎的适用几率,清律明确赋予司法裁判用赎时临时详审的裁量权,遇有重大案件的“听赎”“上请”,这就使得更多人有机会能够免于刑事惩戒和肉体摧残。纳赎虽有“无力依律决配,有力照律纳赎”的规定,但除了十恶、常赦不原等禁赎理由外,绝大多数犯罪实际上均可适用纳赎。最后,为了防止司法者滥用纳赎,因公肥私,清代从多方面对用赎与否作了限制。从《读律》的禁赎条款来看,纳赎不仅不得赎死,甚至大量流刑犯罪也不得适用。《大清律例》规定,若司法者“滥准纳赎,并多取肥己者,交该部议处”。

结语:清代纳赎平等性的当代启示

清代赎刑在经过千年的发展后,通过扩大适用范围、降低适用门槛等方式,贯彻传统礼法文化中矜刑慎罚的思想,传承了中华礼法文化精髓。纳赎不仅能够以柔和的方式阻断封建刑罚的刚性,还确保恶性犯罪不会因此而逃脱法律制裁。如果说准用赎刑是为了恤刑矜狱、宽缓刑罚,那禁赎缘由则充分反映出崇善制恶、扶弱抑强、法制平等的可贵品格。也正因为如此,中华赎刑发展至清代时,已经是一款符合儒家纲常伦理,坚持惩恶扬善、慎刑矜狱,适用于广大平民的恤刑制度。纳赎遵循出礼入刑的基本前提,但又将入礼免刑运用在礼法机制中,从而达到“富者不以财而幸免,贫者不以匮而独死”的效果。

尽管以纳赎为代表的大清赎刑具有诸多礼法特质,但沈家本、伍廷芳主持的晚清修律却因盲信西方而彻底废除赎刑。纳赎首当其冲成为废除的重要内容,虽然修律派迫于礼教派压力而在《大清现行刑律》中保留收赎,但《大清新刑律》完全删除了赎刑。修律派所开启的轻贱自鄙心态,使盲从于外国的罚金刑至今仍在中华大地延续。然而,应当注意,罚金刑自清末引入后窘境丛生,这与罚金在西方面临的问题如出一辙。看来,这并不是吴经熊“如何使中国国情与外国法制兼容并蓄”所能解决的问题,而是关乎中华刑罚制度的寻根问祖的问题。

今天的罚金刑具有鲜明的中国特色,既不同于西方的单处罚金结构,又不同于中华传统赎刑的替换刑特征,而是必并科体系下的自由刑附加问题。这也就难怪,为什么中国的罚金执行率只有23.3%,这恰恰从反面说明当前的罚金刑已经成为橡皮图章似的刑罚。因此,要解决当前罚金刑快速膨胀后的高适用率和低执行率的困境问题,首先应当思考的是中华大地需要什么样的刑罚体系,其次是什么样的罪和刑罚可以和不可以准用罚金。对于这两个问题的回答,必须首先在附加刑、独立刑、替换刑三者之间选择定位,这是一个走什么样的刑罚道路和体系的问题,显然这已经超越本文的研究范围。但即使如此,《大清律例》中的赎刑制度,以及《读律》中的禁赎条款为反思罚金刑的适用范围提供了很好的参考。当然,纳赎肯定不能给出所有答案,因为纳赎仅是清代赎刑制度的一个部分。但不可忽视的是,禁赎的罪行、刑罚及其诸多礼法缘由,可以为反思当前罚金刑的立法结构提供足够多的信息参考。但要论证这个问题,前提必须精通中华刑法、外国刑法、当代刑法及其罚金刑,否则诸多解决方案有且只能是“听起来很不错”。

因篇幅限制,已省略注释及参考文献。原文详见《河北法学》2025年第1期。