作者简介:王进文,男,山东潍坊人,烟台大学黄海学者特聘教授,上海交通大学高全喜教授创新团队成员,法学博士,博士生导师,研究方向:法理学、法史学与比较法学。

摘要:出土的秦汉法律类简牍文献呈现出中央和地方司法审判机关的运作实况,反映出当时的司法术语、司法文书撰写流程、案件审理程序和审理结果,有助于弥补律令亡佚造成的缺失,为我们精确地描绘与复原诉讼制度提供了可能。岳麓书院藏秦简奏谳类文书和张家山汉简《奏谳书》收录了三则乞鞫覆治类案件,文书的行文格式和层次结构具有高度的一致性,反映出秦到汉初文书行政制度的继承与延续。乞鞫覆治类案件涉及跨机构、跨层级的程序,反映出各级政府组织的权力结构。通过梳理与分析覆审乞鞫下行文书,运用律令文本与案例互释的研究方法,可以消除因简文不确定性所引起的分歧,最大限度地呈现乞鞫覆治类案件的审理型态,从而完善和全面审视秦及汉初司法运作的相关研究。

关键词:岳麓秦简;《奏谳书》;乞鞫;文书结构;诉讼程序

引论

秦汉时期国家的显著特征是高度发达的官僚行政机构的统治,刑事诉讼是公权力对社会秩序紊乱所采取的积极介入形式,其程序也是以权力即审判者的立场为中心构成的。由于秦汉律令的亡佚,后世难窥其原貌,出土简牍文献则为我们更精确地描绘与复原诉讼制度提供了可能。其中,湖北江陵张家山247号墓汉墓出土的《奏谳书》(后文简称《奏谳书》)与岳麓书院藏秦简叁《为狱等状四种》(后文简称《岳麓简·三》)奏谳类文书,由于材料性质的相似性,成为秦与汉初法制比较研究的极佳素材,大幅推进了秦汉诉讼程序、司法术语、文书行政、审理型态等研究。

文书层次、案例性质与文书分类相关联,审理程序的厘清与司法行政术语的界定相表里。《奏谳书》包含二十二则案例,大多为郡县官府审理后的呈报文书以及上级官府裁决的回复,其中以“敢谳之”为文书惯用语者有五则案例,是县道官呈报的疑狱案件;《岳麓简·三》包含十五则较完整的案例,主要包含称为“谳”的狭义奏谳文书、自称为“奏”的进言陈事文书和“覆、覆审”的乞鞫覆治案件下行文书等三种类型的法律文书。其中,使用“敢谳之”的有八则案例。《岳麓简·三》是《奏谳书》的原型,后者对前者的继承性也为学界所认可。在秦与汉初的诉讼程序中,“鞠”的目的在于确认犯罪行为以作为适用法律的前提,“乞鞫”是指案件已经审理,被判定有罪者认为罪刑判处不当,上诉以求重审。由于乞鞫覆治类案件涉及跨机构、跨层级的程序,有助于我们了解司法体系内部的运作,本文试图以《岳麓简·三》案例十一、十二与《奏谳书》案例十七为素材,通过梳理与分析覆审乞鞫下行文书的行文格式和层次结构,结合律令文本,最大限度地呈现乞鞫覆治类案件的审理型态,从而完善和全面审视秦及汉初司法运作的相关研究。

一、乞鞫覆治案例的行文格式和层次结构

(一)乞鞫覆治案例简介

《岳麓简·三》案例十一“得之强与弃妻奸案”,乞鞫书如下:

【当阳隶臣得之气(乞)鞫曰】:“……”不(?)强(?)与(?)弃(?)妻(?)奸,未蚀。当阳论耐【得之为】隶臣。得之气鞫,廷覆之,以得之不审,(系)得之城旦。

本案中,当阳县以强奸罪判处得之耐隶臣。得之逃亡后被逮捕,又因逃亡罪被判处系城旦六岁。秦王政元年(246 BC),得之不服原审判决而乞鞫。廷史赐复审,判定其在乞鞫与复审时作虚假证词,判处系城旦六岁。得之再次乞鞫,再次复审同样判定得之作虚假证词,系城旦六岁。

《岳麓简·三》案例十二“田与市和奸案”,乞鞫书为:

【……】□隶臣田负斧质气(乞)鞫曰:“故【……】【……。】”【覆视故狱:……】(缺简13)。

该案中,隶臣田在夏阳县被判处有罪后乞鞫。根据乞鞫书提供的资料,乞鞫覆治的审理机关驳回了田的主张,同时判定田作虚伪申述,应处以系城旦十二岁,因赦令而免除,并以此情形告知魏县。

《奏谳书》案例十七“黥城旦讲乞鞫”,乞鞫书为:

四月丙辰,黥城旦讲气(乞)鞫,曰:故乐人,不与士五(伍)毛谋盗牛,雍以讲为与毛谋,论黥讲为城旦。覆视其故狱……

该案发生于秦王政元年(246 BC)至二年(245 BC)间,士伍讲因与士伍毛合谋盗牛而被雍县县廷处以“黥为城旦”。讲于元年四月十一日乞鞫,汧县县廷受理后,将案情呈报郡守,郡守派遣都吏覆审。覆审查明,该案因审理的官吏将毛严刑拷打,造成毛不得不诬告与士伍讲一同合谋盗牛。士伍讲也因刑讯而不得不自诬确曾与毛合谋偷盗。经过覆审,讲得到平反,并对所有因讲而遭到连坐者给予安置和偿还。该案不仅记录遭误判与人合谋盗牛的士伍讲通过乞鞫而获得平反的过程,也记录了官府对受冤屈并已施加黥刑的讲和因讲而受到的所有连坐者进行安置和赔偿等内容,它所包含的丰富的程序法与实体法内容不仅为秦及汉初的乞鞫制度提供了最切实的描述,也为我们正面认识当时的法制及其执行情况提供了难得的契机,值得深入发掘与整理。

(二)文书层次与架构剖析

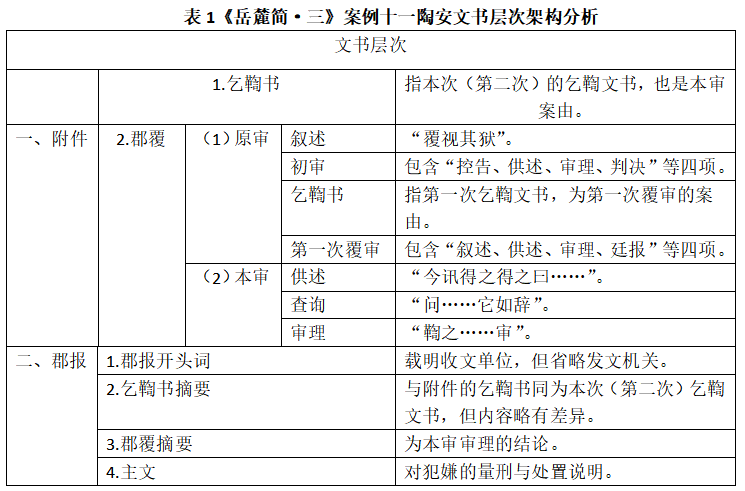

上述三个案例中,《岳麓简·三》案例十一是第二次乞鞫的重审文书,内容包含初审与第一次覆审的故狱文书。该案经历三次审理,其文书结构相对复杂。《岳麓简·三》案例十二仅有一次重审,无论是审理型态还是文书结构都简单得多。《奏谳书》案例十七则较为详尽地呈现出乞鞫程序的全过程。作为覆审乞鞫的下行文书,《岳麓简·三》案例十一、案例十二与《奏谳书》案例十七的文书结构具有一致性。三者案例进行对比分析,有助于我们把握此一时期的文书行政与审理形态的基本面貌,见表1。

陶安将乞鞫文书分作郡报与附件两项。附件是相对于作为文书主体的郡报而言的。郡报是对上呈乞鞫文书县道官的回复,包含对罪人的重新量刑和处置措施的指示。罪人在秦及汉初包含已确定犯罪事实的罪犯和遭到被告劾的嫌疑犯两层含义。郡报的开头以“谓”为惯用语,“谓,文书术语,上级对下级机关的指令。”《岳麓简·三》案例十一“谓当阳啬夫”,案例十二“谓巍啬夫”,《奏谳书》案例十七“廷尉兼谓汧啬夫”,显示出此种公文书格式的一致性。

附件包含郡覆与乞鞫书两项。前者为本案审理的全部过程,后者是本案启动的原由,涵盖原审与本审两部分。本审是覆审官吏对相关涉案人进行的实质讯问程序,始于简文“今讯得之”。陶安将覆字解读成覆审或再次审理,他以居延汉简与里耶秦简公文书的格式为依据,公文书若有附件,其形式为附件在前、文书主体在后,故而将郡覆列于文书的附件部分。但是,如果仔细观察其所引用居延与里耶有附件的公文书,固然附件位置在文书主体前方,但在同一份公文书内,文书主体基本上不会再重新誊录全部或部分附件内容。三则乞鞫重审的郡覆往往重复摘录其附件内容,似与居延及里耶秦简公文书的附件型态不符。

原审是覆审官吏对原审文书所作的审查,始于简文“覆视其狱”。原审下的初审包含控告、供述、审理、判决共四项;而第一次覆审包含叙述、供述、审理、廷报共四项。初审以控告为始,第一次覆审则以叙述作为开端,即简文“廷史赐等覆之”。以控告为起点较为符合文书/审理的程序,不过,第一个乞鞫文书应当是本审的案由,应列在郡覆之下,而不宜列在附件之下,与郡覆平行;第二份乞鞫文书则为第一次覆审的案由,应列在第一次覆审之下,而不宜列在原审之下,与初审及第一次覆审平行。对比本案两个“叙述”,第二个“叙述”列在“第一次覆审”之下,“廷史赐等覆之”仅能说是第一次覆审的负责人员,其案由应为第一次乞鞫书,应列第一次覆审之下;而第一个“叙述”列在“原审”之下,但“覆视其狱”应属“郡覆”的作为,当列在郡覆之下,否则,易被误解为原审官吏的作为。以《岳麓简·三》案例十一为例,由于是第二次覆审,故此次本审应当指第二次覆审;而原审则包含初审与第一次覆审。在《岳麓书院藏秦简·叁》附录一中,陶安将“覆视其狱”视为原审官吏的发语词,列在原审的叙述项。但“覆视其狱”表示的是对“故狱”即原审司法文书的检核程序,应为本审的发语词。“覆视其狱”与“今讯某”皆属本审官吏的作为,前者表示本审(即重审官吏)对“故狱”(原案文书)的查核,后者则为本审对相关涉案人展开正式的审讯工作。

张家山与岳麓书院藏奏谳文书所录案例多可见援引其他司法数据,包括告、辞、劾、乞鞫、书、故狱以及量刑判决时引用的律令等。三份乞鞫重审文书“附件”的案由,以及“下行文书”开头之后,都会援引乞鞫文书。由于《岳麓简·三》案例十一与案例十二的简文残缺,案例十二的开头部分缺损尤为严重,无法进行比对,但仅从案例十一残存简文对比,仍可看出两段乞鞫文书的援引,文义虽可相通,详略与用语却明显有差别。结合提供相对完整数据的可供比较研究的《奏谳书》案例十七,案由所欲突显的是罪人讲“不与谋盗”这一诉求,而下行文书援引乞鞫文书时主要在呈现“不盗”这一审理结论。此外,《岳麓简·三》案例一与案例二“郡报”中的“子谳……谳固有审”与其审理文书之间,也是一种节略摘抄的手法。从文书写作技巧来说,对乞鞠文书两次不同的摘抄方式,一方面能让审理者的论点更清楚地表现出来;另一方面则展现出了公文书的独特性与不可欠缺的统一性,使公文书具有威信力量。

(三)乞鞫覆治文书复原试探

固然有研究者认为,“公文书的视觉效果,不仅取决于书写材料的样态,也取决于书写文书的样式”,考虑到奏谳文书乃出土墓葬文书,为私人搜录并经编辑而成的书籍,与官府行文往返的公文书性质迥异,特别是个别案例很可能为了阅读的流畅性或使用者需求而存在着剪辑、改写或内容增补等历程,我们不宜将其与实际应用的公文书直接进行比附,径直将同一案例的上行与下行奏谳文书理解为附件与主体的关系——至少我们不能排除如下情形的存在,即奏谳文书同一案例中上行文书与下行文书不属于同一份公文书,而是两份公文书的汇编。这也预示着奏谳文书所反映司法文书的制作程序不宜与实际审理程序等同。进而,奏谳文书编订者所采取的文书层次结构是否与当时实际的文书运作程序相同,也不无疑问。但《奏谳书》与《岳麓简·三》所能反映的司法文书的程序是可以肯定的。

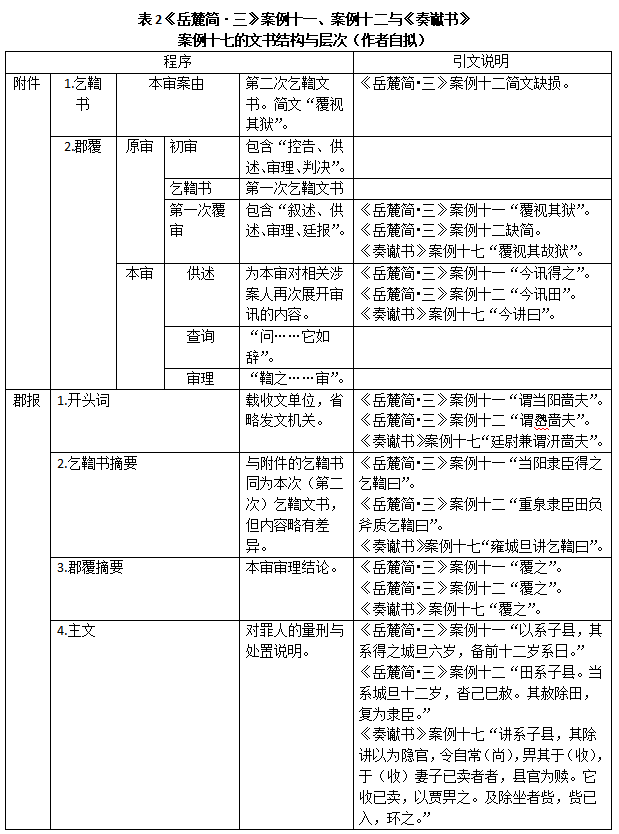

在前述思考的基础上,本文参考《岳麓简·三》案例十一、案例十二与《奏谳书》案例十七,对覆审乞鞫案件的文书结构重拟如下,见表2。

《岳麓简·三》案例十一、案例十二与张家山《奏谳书》案例十七这三份乞鞫重审案件,文书结构与层次具有高度的共通性,并展现在特定司法术语上,反映了秦到汉初文书行政的继承与延续。如表2所示,本文将乞鞫重审文书区分成四个主要部分:一是本审案由,即本审的乞鞫文书。二是本审对故狱文书的查核,以“覆视其狱”“覆视其故狱”等为发语词。需要指出的是,所选案例在附件和下行文书中均援引被告的乞鞫文书,但重审文书对故狱文书仅为摘录而非全文照抄。三是本审的讯问与审理程序,以“今讯某”“今某曰”等为发语词,并作成“鞫……审”,可视为本审定罪与量刑的基础。四是本审结果的回文,通常以“谓某啬夫”为发语词。

二、乞鞫审理程序的辨析与复原

(一)“乞鞫者各辞在所县道”:乞鞫的提出与受理

睡虎地秦简《法律答问》简115规定:

“以乞鞫及为人乞鞫者,狱已断乃听、且未断犹听殹(也)?狱断乃听之。”

张家山汉简《二年律令》简114—115规定:

“罪人狱已决,自以罪不当,欲气(乞)鞫者,许之。气(乞)鞫不审,驾(加)罪一等;其欲复气(乞)鞫,当刑者,刑乃听之。死罪不得自气(乞)鞫,其父、母、兄、姊、弟、夫、妻、子欲为气(乞)鞫,许之。其不审,黥为城旦舂。年未盈十岁为气(乞)鞫,勿听。狱已决盈一岁,不得气(乞)鞫。”

根据睡虎地秦简与张家山汉简提供的信息,罪人或其家属需“狱断”或“狱已决”才可提出乞鞫。但是,乞鞫是否在刑罚执行后提出尚有讨论空间。《法律答问》仅规定“狱已断乃听”,《二年律令》则进一步规定“其欲复气(乞)鞫,当刑者,刑乃听之”。杨振红认为:“由于律文对第一次乞鞫没有强调必须‘刑乃听之’,因此或可推论第一次乞鞫可以在判决生效前,也可以在判决生效后。”观察《奏谳书》案例十七,讲无辜遭诬陷,重审平反后其原本身分无法恢复,只能为隐官,结合《二年律令》欲再次提出乞鞫需“刑乃听之”的规定,或可推断出罪人“复乞鞫”意味着第一次重审与原审判决一致,以“刑乃听之”的措施避免罪人通过不断乞鞫来拖延的侥幸心理,则为了避免罪人原审时遭到“失刑”——“乞鞫的结果,如确定为冤罪,负责原审的吏(祇要不是故意误审)要被适用刑罚失当之罪”——重审虽恢复其清白,但肉刑已然实施的情形发生,首次乞鞫得在行刑前提出。

《二年律令》规定:

诸欲告罪人、及有罪先自告而远其县廷者,皆得告所在乡,乡官谨听,书其告,上县道官。廷士吏亦得听告。

《岳麓简·三》案例十一中,得之先后提出两次乞鞫,初审地是当阳县。《岳麓简·三》案例十二中,田原本是向夏阳县提出“更治”的要求,遭夏阳县丞祒驳回,后来才由关押地县上呈乞鞫书。《奏谳书》案例十七中,讲遭雍县审判,但乞鞫时是关押在汧县。从简文看来讲原本为汧县人,毛在汧县盗牛,到雍县贩卖,遭雍县官吏告发,讲遭诬指与毛共谋盗牛,并在雍县受审。可见,三份乞鞫文书皆符合“乞鞫者各辞在所县道”的规定。

县道官受理乞鞫,但无权重审。那么,县道官是否有权拒绝罪人的乞鞫呢?答案是否定的。《岳麓简·三》案例十二重审时,毋智、丞祒、狱史相等原审相关人员也在被审讯之列。毋智负责逮捕,却收受贿款,企图修改捕捉奸案时的“捕校上”程序。丞祒与狱史相也遭审讯,原因可能是“辞丞祒谒更治,祒不许”,即田最初向原审官员丞祒提出乞鞫,但遭到拒绝。狱史相之情形,可能亦同。《奏谳书》案例十七乞鞫重审的鞫辞为“昭、铫、敢、赐论失之,皆审。”(简120—121)该案原审官吏明显失误造成冤狱,但未载明对原审失职者的具体惩处,而《岳麓简·三》案例十二中丞祒的供辞也旨在解释未受理乞鞫的原因。结合《岳麓简·三》案例一中南郡回复文书中对盗领购赏案的罪责与州陵县原审官吏“论失”疏失两案一并裁决,则该案可能涉及案件审理的分案处理问题。

(二)“廷”即廷尉:乞鞫的审理机关

《岳麓简·三》案例十一经历了两次重审,但由于简文残缺严重,解读难度也随之增大。从“当阳论耐”(简172、186)、“丞雚论耐”(简174)我们可推知该案系由当阳县初审,而关于第一次重审,仅有“廷覆之”“廷史赐等覆之”“廷报之”“廷又论系城旦”等简文信息。《二年律令》“具律”简116—117规定:

气(乞)鞫者各辞在所县道,县道官令、长、丞谨听,书其气(乞)鞫,上狱属所二千石官,二千石官令都吏覆之。都吏所覆治,廷及郡各移旁近郡,御史、丞相所覆治移廷。

无疑,“廷”所指为何,是理解律文与案例的关键之所在。陶安认为“廷”有两种可能,一是廷尉,一是县廷。至于廷史,一是指廷尉史,一是指县属吏。籾山明则主张《二年律令》简117是错简,“及郡各移旁近郡,御史、丞相所覆治移廷”是另一条律文,进而认为“廷”是“廷尉”之“廷”,简116末“都吏所覆治,廷”应与一枚首字为“尉”之简编联。但此说未获实证支持。

本文认为,该律文之“廷”应理解为廷尉,其原因应从张家山汉简与岳麓秦简的时代背景中寻找。战国时期的秦国,至少自商鞅变法之后,廷尉执掌司法权,是国内所有都官、县的上级。但是,随着秦国兼并战争的推进,领土渐次扩张,廷尉无法再如之前那样监察所有都官、县上呈的司法案件。因此,从秦王政元年之后(246 BC),廷尉与郡守对司法权进行分割,具体而言,前者负责内史区所辖的乞鞫覆审案件,后者则监察所属都官、县上呈的司法案件。《奏谳书》案例十七中,讲被雍县判处黥城旦,发配汧县服刑。雍县与汧县均属内史所辖地区,由廷尉覆审。《岳麓简·三》案例十一发生于秦王政元年,初审地是当阳县,当阳县隶属南郡。此时廷尉之乞鞠权力尚未被分割,故而南郡属县的乞鞠案由廷尉覆审。事实上,整理者也已指出该案之审理程序与《二年律令》“具律”不合,“或许制度上前后发生过变化”。在《奏谳书》中,我们可以发现,内史区的乞鞫案仍由廷尉覆审,郡的乞鞠案由郡守覆审。事实上,汉初承袭秦王政元年之后廷尉与郡守分割司法权的建制,后者获得所属地区的乞鞠覆审权。虽然在高祖七年(200 BC)诏颁布后(详本文后述),廷尉成为郡上谳疑狱的上级,然而在乞鞠与死罪相关案件的覆审时,两者仍处于平行关系。直到西汉中期以后,廷尉的司法权及地位才凌驾于地方郡国守相之上。

案例十一初审与第二次乞鞫书的呈报者均为当阳县,但第二次乞鞫的重审机关则缺少记载。第一次乞鞫是由“廷”“廷史”负责审理,但简文没有提供第一次乞鞫是由谁呈送的。得之曾“去系亡”,但并没有提供何时逃亡的信息。前已述及秦王政初年以前廷尉与郡府司法权尚未分割,廷尉之司法权覆盖秦国全部地区,如果得之是初审时逃亡,则第一次乞鞫重审由“廷、廷史”负责,将“廷、廷史”解读为廷尉,则可推知得之可能逃亡到内史区;如果是第一次重审后逃亡,由隶属南郡的当阳县上呈第一次乞鞫书,结合秦王政初年以前郡对其属县无司法管辖权的事实,则第一次乞鞫重审的“廷、廷史”是廷尉。由简文提供的信息看,原审判处“耐得之为隶臣”,第一次乞鞫裁定“乞鞫不审”而判处“系得之城旦六岁”,第二次乞鞫裁定“得之去系亡,已论系十二岁,而来乞鞫,乞鞫不如辞。以系子县,其系得之城旦六岁,备前十二岁系日”,就简文的行文脉络而言,似可认为得之系第一次乞鞫判决后逃亡的,逃亡后“而来乞鞫”即提出第二次乞鞫。因此,案例十一中拘系得之的当阳县,或可认定为得之逃亡后被捕或提出第二次乞鞫之地。

(三)“二千石官令都吏覆之”:乞鞫重审的展开

可以肯定的是,秦汉司法案件多由县道官负责审理,审理又以受理告发之县廷为原则。但乞鞫覆治与一般案件的审理型态不同。《二年律令》规定,县、道令、长、丞对乞鞫案件,只负责听讼和记录,无权参与审理。对于死罪案件,仅能将案情完整地记录,再上呈所属二千石官,由二千石官派都吏进行重审覆查。二千石官不单指郡守,而是秩级为二千石者,《二年律令》“秩律”简440—441规定廷尉、郡守、郡尉秩级为二千石。李均明指出:“县道仅需将死罪囚的案件做初步清理,呈送所属郡二千石官。然后由二千石官派遣都吏复审,再判决,判决结论由县道执行。彻侯邑的级别与县道同,故遇上述情形,亦呈送在所郡守处理。”二千石官根据都吏复查的报告进行裁决,再行文县道官执行。那么,乞鞫案件受理后,应在何地进行重审呢?对这一问题,尚存在不小的争议。

杨振红认为,乞鞫案二千石官“指定都吏在他县进行重新审理”,乞鞫案分作“判决生效前的上诉二审”与“判决生效后的申诉再审”两类,而判决生效前的乞鞫是在原审单位进行。由于担心遭到刑讯报复,故而乞鞫者不会在原审县道提出,必须等到判决生效后,罪犯配发到服刑机关时才敢提出。鹰取佑司将《岳麓简·三》案例十二简396“令毋害都吏复案”翻译成“派遣毋害都吏前往复案”,他虽未明言前往何地复案,不过可以推知应是指死刑的原判决机关。乞鞫重审涉及司法审理与行政管辖,重审进行地点的选择需要考虑狱政设施、审讯便利以及利害冲突等种种现实问题。研究者业已指出,秦汉时期存在着“郡无狱”或郡狱与郡治所在县“共狱”的现象。审理机关若为郡,重审机关不必然等同实际审理地点,乞鞫基本应在郡进行。以《岳麓简·三》案例十一而言,此案相对简单,得之犯罪地与原审机关均为当阳县,提出乞鞫与乞鞫重审判决时,得之也是在当阳县被关押的,故此案乞鞫应在当阳县进行,而当阳也是得之的原审县道。《岳麓简·三》案例十二中,田的原审是在夏阳县,提出乞鞫以及重审判决时均被关押在魏县,魏县属邯郸郡,夏阳县属内史。受理乞鞫为魏县,根据《二年律令》简116—117规定,负责重审二千石官应为邯郸郡,而非廷尉。邯郸郡派遣都吏在魏县进行乞鞫重审,所以郡覆文书才会向魏县下达。《奏谳书》案例十七中,讲原审是在雍县,关押服刑是在汧县。讲是在汧县提出乞鞫,而乞鞫重审的文书也下达于汧县。根据《二年律令》罪人得于“在所县道”提出乞鞫的规定,三份乞鞫文书都载明罪人“系子县”即“系”于上呈乞鞫书的县道,而都不见乞鞫者被移送其他单位的记载。由此似可推论,作为乞鞫者的《岳麓简·三》案例十一的得之、案例十二的田与《奏谳书》案例十七的讲,都一直关押(或服刑)在提出乞鞫的县的狱中。因此,受理乞鞫(通常也是乞鞫者被关押或服刑)的县道将乞鞫书呈报“属所二千石官”,二千石官派遣的都吏,最可能在罪人提出乞鞫之县道进行审理。

三、乞鞫覆治涉及的权力关系与运作程序

依据本文所分析的三个乞鞫案例所透露的信息与《法律答问》《二年律令》等规定,我们大致可将乞鞫覆治审理的程序简述如下:首先是乞鞫的提出,由乞鞫者向在所县道提出乞鞫,县道官上狱属所二千石官;其次是受理,二千石官令都吏“覆之”,都吏所“覆治”,廷及郡各移旁近郡御史、丞相所“覆治”;最后,则涉及到“移廷”,即御史、丞相所覆治移廷。乞鞫案件的审理涉及跨层级运作,可以体现出不同机构之间的权力关系。

(一)“移”与“移廷”:案件的重审或移交

张家山汉简整理小组将“移”解释为移送文书,杨振红则解释为移交案件,即把乞鞫二审或再审案移给相应审理机关。她将“都吏所覆治,廷及郡各移旁近郡”解释为“一审由廷尉或郡等二千石官都吏审理的案件,犯人或家属乞鞫后,廷尉和郡要把案件移交给附近的郡进行二审或再审”,而把“御史、丞相所覆治移廷”解释为“一审由御史、丞相审理案件,则移交给廷尉进行二审或再审”,进而认为,“此律中两个‘覆治’指的都是一审案的审理或复核。”由此,“移狱覆”才是指乞鞫重审。不过,根据简文的脉络分析,应是犯人或其家属乞鞫后,才有“二千石官令都吏覆之”与“都吏所覆治”,如果将“覆之”与“覆治”分作两事,需要作进一步论证与更多的材料支持,况且,“二千石官令都吏覆之”的“覆”而非“移”才是乞鞫重审。此外,本文前已述及,由于简文难解,籾山明等提出了“错简”之说。但从语法而言,“都吏”与“御史、丞相”相对,“移旁近郡”与“移廷”相对,因此,错简似不成立。“移”更宜解释为“移狱覆审”。本文推论,乞鞫案是都吏重审后,移交给“旁近郡”重审;“御史、丞相”所重审的乞鞫案件,移交给“廷”重审。理由在于,“一郡重大案件须有旁郡会审,为汉时制度。”虽然三个乞鞫案例都不见有“移旁近郡”重审的记载,不过《奏谳书》案例十八“南郡卒史盖庐、挚、朔、叚(假)卒史瞗复攸等狱簿”提供了一个极佳范例。该案是因苍梧郡利乡乡民叛乱,中央遂指派邻近的攸县县令负责前往平叛。攸县县令不仅未依法捉拿潜藏山林的败北新黥首,也不依法审理关押在狱中的死刑罪犯即被捉回的败北新黥首,却上书请求给以夺爵戍边的减刑。攸县县令未能依法执法,故而被覆审人员论处纵囚罪。本案由御史行文给南郡,要求南郡重新覆审。“苍梧县反者,御史恒令南郡复”(简131)。苍梧郡属县爆发的反叛事件,御史命令南郡派员前来审理,这正是由旁近郡来审理案件的类型。

虽然“移”的确切涵义存在争议,但考虑到案件在不同审理机构之间进行“移”,当不止于文书的移送,理应包括案件整体的重审或移交。乞鞫案的重审属于“覆治”范畴,但后者当不限于乞鞫,而所有的“覆治”案件“移旁近郡”或“移廷”也不尽然,合理的解释应为,“都吏所覆治”的案件若需要“廷及郡”,则应移交给“旁近郡”,“御史、丞相所覆治”的案件则移交给“廷”。“廷”显然应为廷尉。《奏谳书》案例十七汧县受理的乞鞫案件,由于汧县隶属内史,因此转交廷尉审理。而正因为廷尉覆治的是内史区的案件,所有才需要“移旁近郡”。

(二)乞鞫覆治与疑狱上谳

县道官受理乞鞫后,需要“上狱属所二千石官”。《汉书·刑法志》记载高祖七年所颁布的“谳疑狱诏”:

自今以来,县道官狱疑者,各谳所属二千石官,二千石官以其罪名当报之。所不能决者,皆移廷尉,廷尉亦当报之。廷尉所不能决,谨具为奏,傅所当比律令以闻。

《岳麓简·三》与《奏谳书》相关案例的审理程序与行文单位,均可以与《二年律令》和“谳疑狱诏”相印证。就审理人员而言,根据《二年律令》,乞鞫案由“都吏覆治”,“死罪及过失、戏杀人”则由“毋害都吏复案”。“毋害”又作“文毋害”“文无害”。文是针对所撰写的法律文书内容而言,文无害指都吏在为罪犯撰写法律文书时,既不无故罗织罪名,也不故意为开脱。都吏不但精通法律条文,又能秉公处理,且不受县廷管辖,故可持平地覆查。就审理方式而言,乞鞫覆治会对罪人重新展开讯问程序,并作成新的“鞫辞”。至于“死罪及过失、戏杀人”的“复案”,无害都吏是否也会对罪人进行重新审讯并作出新的鞫辞,目前尚无直接材料可供佐证。就案件的最终裁决而言,乞鞫覆治虽由都吏进行实际审理,但秦汉时期的审判通常只有各级机构的“长吏”有权作出判决。例如,《二年律令》简102:

“县道官守丞毋得断狱及谳。相国、御史及二千石官所置守、假吏,若丞缺,令一尉为守丞,皆得断狱、谳。”

“县道官所治死罪及过失、戏而杀人,狱已具,勿庸论,上狱属所二千石官。二千石官令毋害都吏复案,问(闻)二千石官,二千石官丞谨掾,当论乃告县道官以从事。彻侯邑上在所郡守。”

从前述律文可见,“死罪及过失、戏杀人”案件,只要二千石官确认无害都吏“复案”的结果,即完成最终判决,无需再行呈报上级或其他机构。乞鞫案件的覆治,理当亦由二千石官作出最后裁决即可,《奏谳书》案例十七便是明证。

虽然乞鞫案件的覆治最终裁决止于二千石官,但根据“谳疑狱诏”,同一疑狱若无法裁决,无论案情轻重皆可上谳,最终由皇帝定夺,此即疑狱上谳。《奏谳书》案例三和案例五的“廷以闻”,应是皇帝对上呈疑案的裁决。疑狱上谳为县道官的自主判断,但为了防范其以“疑狱”即罪行的法律适用有疑义(而非犯罪事实无法确认)之名推诿责任,也存在着像《奏谳书》案例四“廷报曰:……律白,不当谳”,《岳麓简·三》案例一“南郡假守贾报州陵守绾、丞越:……有律,不当谳”等裁定。根据《汉书·刑法志》的记载,高祖七年谳疑狱诏下达后,“故孝景中五年复下诏曰:‘诸狱疑,虽文致于法而于人心不厌者,辄谳之。’其后狱吏复避微文,遂其愚心。至后元年,又下诏曰:‘狱,重事也。人有愚智,官有上下。狱疑者谳,有令谳者已报谳而后不当,谳者不为失。’”引文中所谓“失”,应指“论失”,即论罪有失。由此可见,疑狱上谳若被认定为不当者,可能会有“论失”的相关罪责。

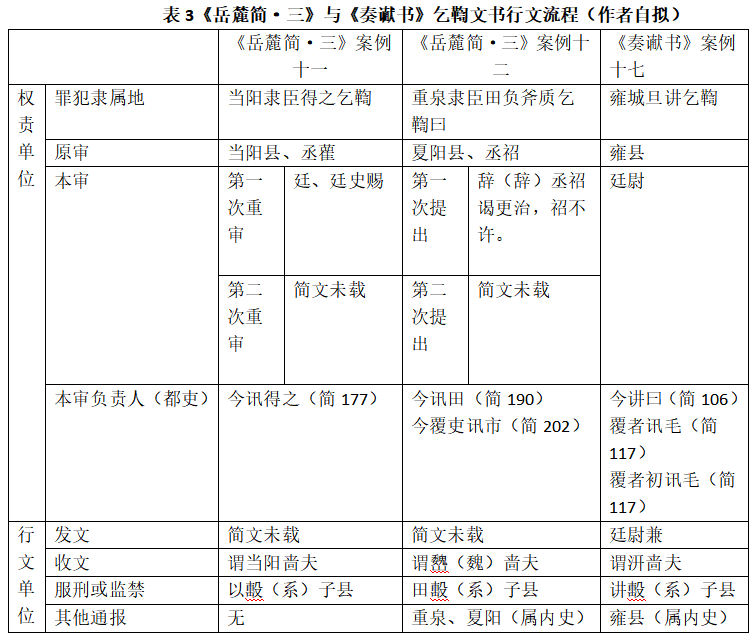

(三)文书下达与案件执行

三份乞鞫案件的覆治结果,均是以二千石官“谓某县啬夫”的形式下达的。“系子县”表明乞鞫者的关押地(或服刑地)而非原审地才是判决文书的接受单位。案例十二中,重泉县是罪人身分隶属地,夏阳县为原审地。案例十七中,雍县乃讲的原审地。案例十二与案例十七载有“腾诣重泉、夏阳”与“腾书雍”的记载。“腾”通“誊”,为抄录之意。由此也可推断出,后续刑罚的执行亦为乞鞫者关押地(或服刑地)即上呈乞鞫书的县道负责,这也符合《二年律令》“乞鞫者各辞在所县道”的规定。

罪人或其家属乞鞫成功,表示原审官吏论罪有失,如《奏谳书》案例十七;若乞鞫不成立,则表示原审判决无误,乞鞫者将遭“加罪一等”的惩罚,如《岳麓简·三》案例十一、案例十二。按照律令规定,乞鞫案与“死罪及过失、戏杀人”案必须呈报。从《奏谳书》案例十六可知,县道官是以“敢言之”作为死罪案件呈报的发语词。疑狱案件则是县道官主动上呈,以“敢谳之”为发语词。目前所见的三例乞鞫文书都是二千石官审理后的回复即下行文书,并无县道官上呈的乞鞫文书。由于乞鞫案的覆治是调查原审案情是否有疑,县道官上呈乞鞫文书,极有可能也是采取“敢言之”的发语词。

经由以上分析,本文将乞鞫文书的行文流程图示如下,见表3。

结论

简牍文书是秦汉政务运作的重要载体。通过对简牍文书中所呈现出的个案进行系统梳理与比较研究,我们可以最大限度地还原司法运作的基本型态与制度演变的总体趋势。岳麓秦简与张家山汉简奏谳类文书的行文格式和层次结构具有高度的一致性,反映出秦到汉初文书行政制度的继承与延续。司法文书的行文与秦及汉初各级政府组织的权力结构密切相关,这在乞鞫文书中展现得尤为详密。

本文以《岳麓简·三》案例十一、十二和《奏谳书》案例十七为代表的覆审乞鞫文书为例,通过对文书层次架构与简文脉络的厘清,结合其他相关出土材料与传世文献的内容,试图复原秦汉乞鞫审理的图景。与此同时,针对以往研究中因律令简文的不确定性所引起的分歧,本文以律令与案例互释的研究方法提出相应的见解。地不爱宝,考虑到秦至汉初官吏似有一种以法律简牍随葬的葬俗,岳麓书院藏秦简与张家山汉简作为墓葬文书,是基层司法官吏搜录、编辑、阅读的私用书籍,其文字、内容与性质等仍待深究。如何将其与出土材料、传世文献相结合,恰如其分地还原秦汉法制的真实相貌,无疑是一项艰难而持久的工作,有待我们继续探究。

因篇幅限制,已省略注释及参考文献。原文详见《河北法学》2025年第4期。